2025.03.11

足臨泣という経穴について徹底解説

院長の浅田です。

今回は、私の大好きなツボ、足臨泣について、徹底的に解説していきます。

足臨泣は良く効きます。

良く効くということは、足臨泣に沢山のヒミツがあるからです。

そのヒミツを解説してきます。

出典

足臨泣の出典です。

『霊枢』本輸篇に足臨泣という経穴について書かれました。

『霊枢』本輸篇は、五腧穴などの重要な経穴について述べられています。

(参考文献『現代語訳霊枢』上巻P37)

ここには、

臨泣、上行一寸半、陥者中也。為腧。

「足臨泣は侠谿からのぼること、一寸半の窪みにあって、腧穴である」

と書かれています。

取穴部位

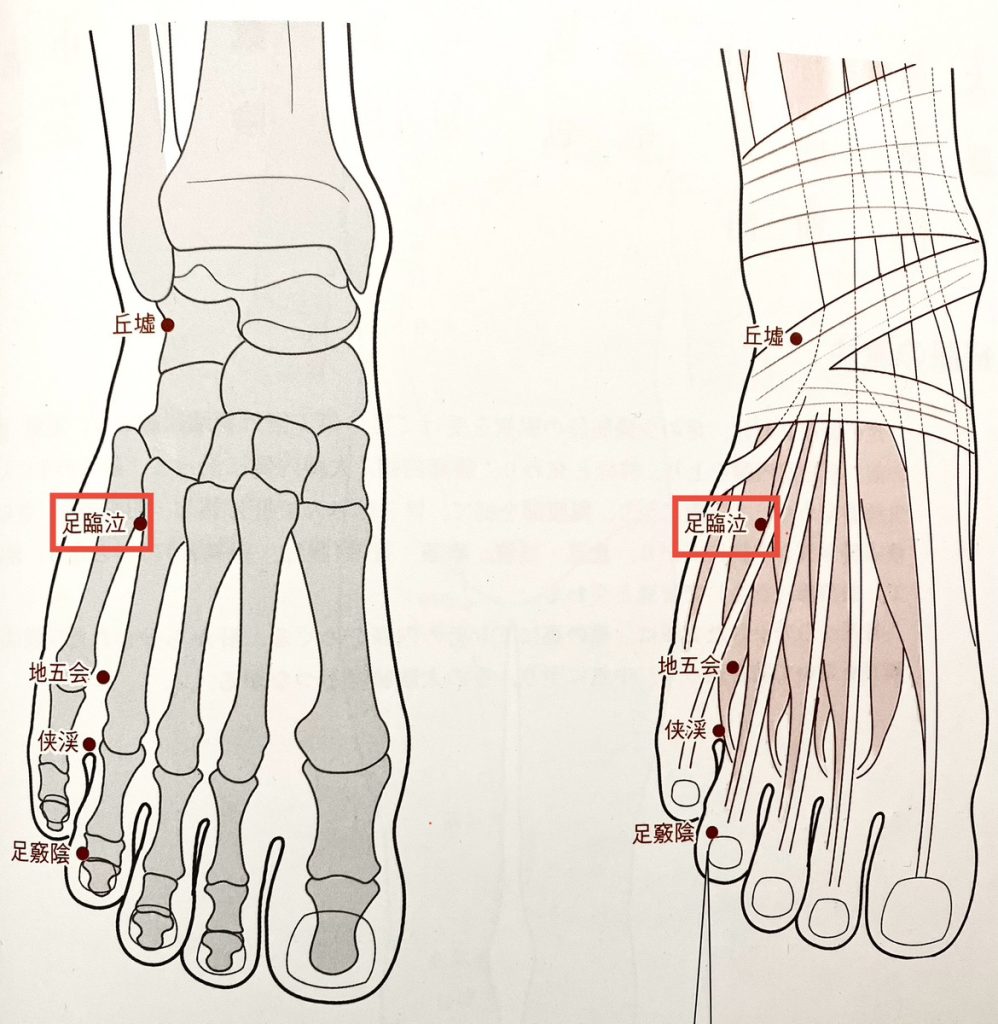

◆WHO

足背

第4・第5中足骨底接合部の遠位

第5指の長指伸筋腱外側の陥凹部

◆『甲乙経』

在足小指次指本節後間陥者中。

去侠谿一寸五分。

「臨」「泣」の字解き、意味

臨

◆「臨」の字の構成

「臨」という字を分解すると、「臥」という字と、「品」という字で構成させています。

「臥」は人が俯して下を見る形です。

「品」は祝祷(神に祈る)を収める器を並べている形です。

これらの意味から、「臨」は祝祷して上天の霊の監臨するを示す字であるそうです。

監臨というのは、偉い人が上から降りてきて、現場を監督、監視するという意味があります。

少しイメージしずらいと思うので、下の図が「臨」のイメージ図です。

ChatGPTにて作成

(参考文献『字統』P927白川静)

◆「臨」という字の意味

「臨」が持つ意味を見てみましょう。

「臨」にはこのような意味があります。

・のぞむ、ゆく、およぶ、つく

・高い所から下を見下ろす

・身分の高い人が下位の者のところに来訪する

・てらす、おさめる、たもつ

・むかえる、あたる

・ゆく、およぶ、つく

・とむらう

(参考文献『字通』P1630 白川静)

特に注目したいのが、

「高い所から下を見下ろす」

「身分の高い人が位の低い者のところに来訪する」

という意味を持つことです。

「臨」は、王が君臨する、神が降臨する、という言葉に使われます。

この「身分の高いもの」というのを、東洋医学の考えに置き換えると、君主の官のことを言ってるのでないかと、妄想できます。

君主の官は、五臓六腑では心です。

先程の神に祈ってるイメージ図も踏まえると、「臨」という字自体に、神とか、心とかの意味が含まれていのではないかな、なんて私は個人的に考えてます。

ここまでが「臨」についてです。

泣

◆「泣」という字の意味

「泣」には下記の意味があります。

・なく

・なみだ

・血滞、しぶる

(参考文献『字通』P290 白川静)

注目するべきところは、「泣」という字に血滞、渋るという意味があることです。

『素問』五蔵生成篇 第十にも、

血、凝於脈者為泣。

と書かれており、

血が凝滞していることを「泣」という字で表しています。

「泣」は「濇」と同義に用いられることからも、渋滞の意味を表します。

臨泣の経穴名の意味

『針灸経穴名の解説』には、

「泣」は「濇」と同義に用いられ、渋滞の意味を表わす。

滞って通じないということなので「臨泣」と名付けられた。

全ての渋滞鬱塞がある症状には、この穴で通すことができる。

足臨泣は渋滞を通じさせる功能がある。

と記載れています。

人間が泣くとき、涙がちょうど足臨泣という経穴のところにこぼれ落ちるので、臨泣と名付けたという一説があるが、やはり「渋」の字の意味を取って、足臨泣に刺すと通じるとした方が適切である。

と述べています。

(参考文献『針灸経穴名の解説』P189燎原)

『経穴解説』では、

「臨」は臨む、「泣する」。

非常に困って苦しんでいる時に臨んだ場合に使うツボである。

と解説しています。

(参考文献『経穴解説』P365)

足臨泣の字の意味、経穴名の解説をまとめると、

足臨泣には、

・心との関わりがある

・凝滞、渋滞を通す作用がある

と考えることができます。

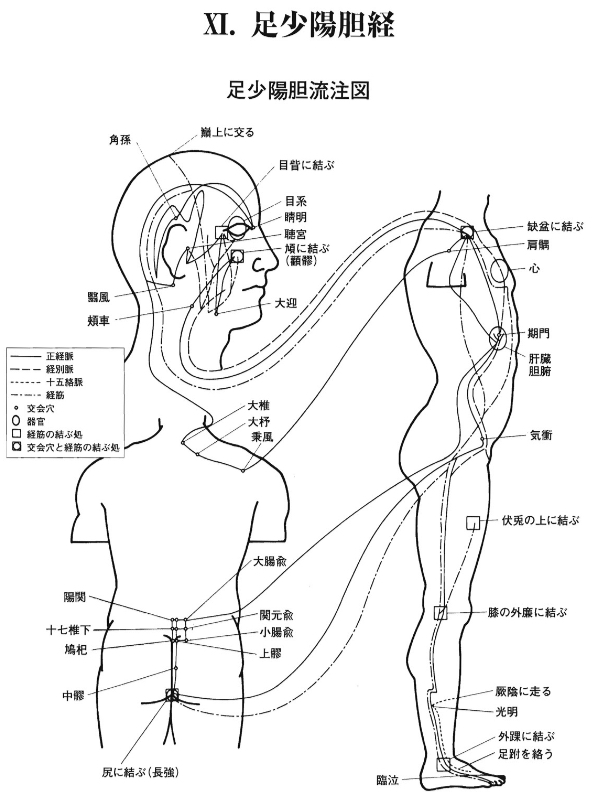

経絡 足少陽胆経

足臨泣は、足少陽胆経上の経穴なので、足少陽胆経の病症を治すことができます。

足少陽胆経の病証には、

・口苦

・ため息

・胸膜炎

・肋間神経痛

・目の外視の痛み

・首のリンパ節炎

・往来寒熱

などがあり、

足少陽胆経の病変として起こっているこれらの症状には、足臨泣は有効です。

足少陽の流注は、身体の外側を非常に複雑に流れています。

この体側を流れるという事は、足太陽と足陽明の間に位置して、これらと密接な関わりを持っているという事です。

足太陽と足陽明の‟枢”である足少陽を慢性的に患うと難病に陥り易くなり、難病に限って少陽枢機に異常を起こして戻りにくくなっていることも事実です。

なので、足少陽を疏通しておくことが非常に重要なのです。

臓腑 胆

足少陽胆経の経穴であるということは、胆の腑を動かすことができます。

胆の作用や特徴としては、

・決断を主る(精神の働きと関連する)

・肝の働きを助ける(肝ー胆の表裏関係)

・精汁を貯蔵する

・枢を主り、五臓六腑のバランス調整、陰陽の調節をする

などがあり、足臨泣はこれらの胆の作用の失調を改善します。

胆の働きが失調して、物事を判断して決定を下す意思作用が失調すると優柔不断になるので、足臨泣で胆の働きを正常にしてあげると、優柔不断も治ります。

(参考文献『北辰会方式理論篇』P105)

表裏関係 肝

‟胆”の表裏関係は‟肝”です。

足臨泣に刺鍼することで、表裏関係の‟肝”も動かすことができます。

足少陽胆経は、足臨泣から分かれて、太衝、行間へと巡って、足厥陰肝経に入っていきます。

流注からみても、足臨泣は‟肝”との関わりが深いことがわかります。

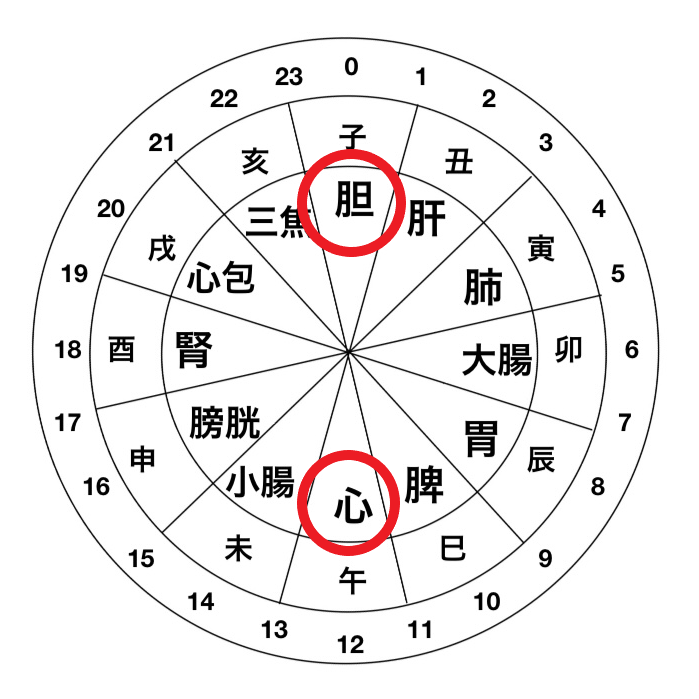

子午陰陽 心

‟胆”と子午陰陽関係である臓腑は‟心”です。

‟心”は思考、記憶、感覚に関与し、

‟胆”は最終決断に関与します。

私たちは日常生活の中で、何かを思考して、何かをやろうと決断する、の繰り返しです。

例えば、

腹減ったからコンビニに何が買いに行きたいなと‟心”が思考して、よしっ行こうと‟胆”が決断する。

セブンとファミマどっちにするか‟心”が思考して、セブンに行くと‟胆”が決断する。

パンとおにぎり、どっちにするか、両方食べるか、デザートも買うか、と‟心”が思考して、おにぎりだけにしようと‟胆”が決断する、とか。

このように常に思考と決断を繰り返しているので、‟心”と‟胆”は精神の機能面からみても、とても密接な関係なのです。

「臨」の字解きで解説したように、

「臨」には身分の高いものをむかえるという意味があります。

五臓六腑の中で一番身分の高いのは君主の官である‟心”です。

胆そのものが心との関わりが深いけれども、

足少陽胆経上の経穴の中でも、足臨泣はより一層心との関わりが深いのではないかと考えられます。

八脈交会八穴 帯脈

①帯脈の主治穴

足臨泣は八脈交会八穴の内の一つで、帯脈の主治穴です。

帯脈の病証には以下のような症状があります。

・腹部が膨張する

・腰が冷えてふわふわして力が入らない

『難経』29難

・下腹部痛

・裏急後重

・ひきつけ

・月経不順

・帯下

『明堂』

・臍の横の痛み

・腰脊の痛み

・陰股の痛み

『脈経』

これらの症状に対して、足臨泣はとても有効ということになります。

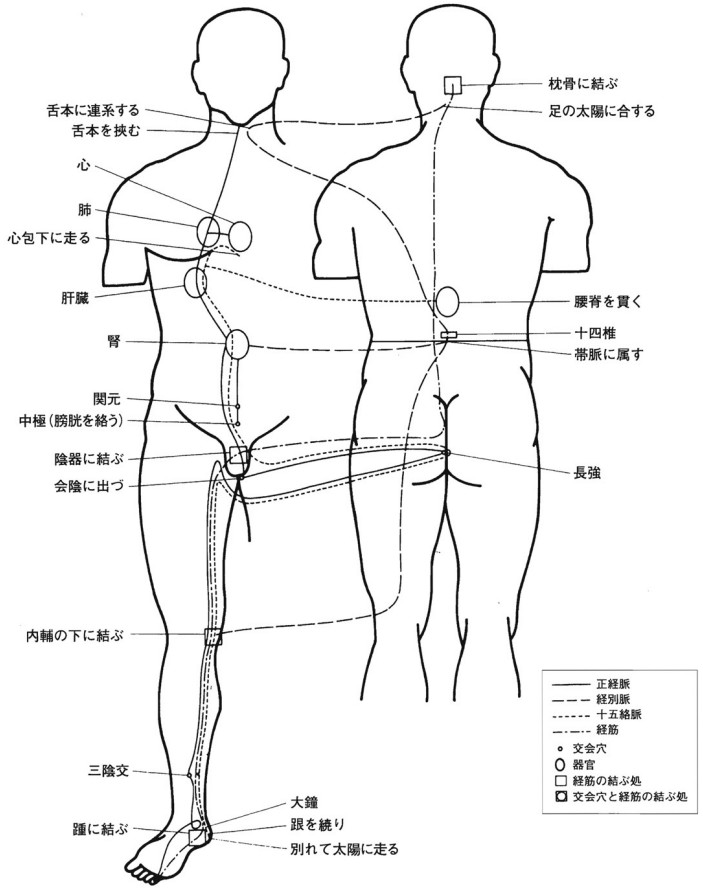

②帯脈と足少陰腎経

『臓腑経絡学』に、

足少陰腎経の経別は第十四椎で帯脈に属す

と書いてあります。

足臨泣で帯脈を動かすということは、足少陰腎経の経別も動かせるということです。

ですので、足臨泣に腎虚としての反応が出たり、

場合によっては、腎虚がある患者さんの足臨泣にキツイ瀉法をして、腎虚を悪化させてしまう、なんてパターンもあります。

帯脈の病証に「腰から下が水の中に浸かっているいるような感じがする」という症状があり、これは腎の兆候だろうと考えられます。

足臨泣だけでなく、帯脈に関わるツボを触るときは、腎も考慮して体表観察、刺鍼します。

③帯脈は上下の境界

帯脈は、体幹をぐるりと横に一周巡っている奇経です。

茹でる前のパスタの麺を束ねているテープみたいなものです。

この帯脈は上と下の境目になります。

足臨泣で帯脈を調整するということは、上実下虚、上熱下寒みたいな、上下のアンバランスを調整することできるのです。

五行穴 兪木穴

足臨泣は兪木穴です。

| 穴名(陰)(陽) | 意味 | 主治 |

| 井穴(木)(金) | 経脈の出る所 | 心下満(肝) |

| 滎穴(火)(水) | 経脈の溜る所 | 身熱(心) |

| 兪穴(土)(木) | 経脈の注ぐ所 | 体重節痛(脾) |

| 経穴(金)(火) | 経脈の行く所 | 喘咳寒熱(肺) |

| 合穴(水)(土) | 経脈の入る所 | 逆気而泄(腎) |

兪穴というのは、体重節痛を治します。

「体重節痛は、脾の病だよ」

という風に『難経』68難に書かれています。

下記の症状は脾の病であり、体重節痛の類です。

・飲食の味覚を失う

・嘔(吐く)

・噦(しゃっくり)

・噎(食べ物が喉につかえる)

・噫(げっぷ)

・吐瀉や腹痛

・腹部の膨張や水腫

・黄疸や消中(消渇の一種)

・痞気(胃部のお盆を伏せたような積塊:脾積)やその他積塊

・虫癖(寄生虫による積塊)や疳積(脾疳)

・肌肉の蠕動

・四肢の癱瘓(脳出血などによって四肢が使い難くなる病)

・羸痩や困倦

このような脾の病に兪穴は有効なので、兪穴である足臨泣は脾の病にも効かせることができます。

参考文献『難経鉄鑑』広岡蘇仙 『ハイブリッド難経』割石務文

さらに、肝胆は五行で木なので、足少陽胆経は木経とも言えます。

この木経の中の木穴が、足臨泣なので、より一層、肝胆との関わりが深いと考えられます。

兪木穴という観点からは、こんな事が考えられます。

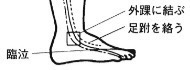

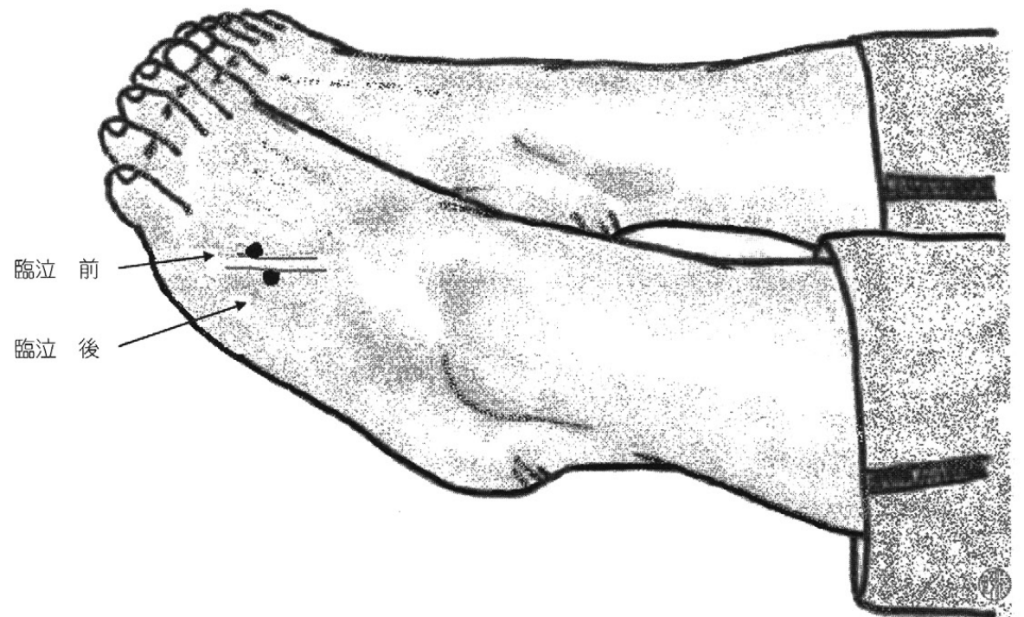

交会 足太陽膀胱経

足臨泣で足太陽膀胱経と交会します。

足臨泣の反応は、腱の前に出たり、後ろに出たりします。

足太陽の反応が出る場合は、足太陽寄りである腱の後ろ側に出ていることが多いです。

『経穴解説』P355

ですので、足臨泣は、足少陽を動かしながら、足太陽にも効かせることができるのです。

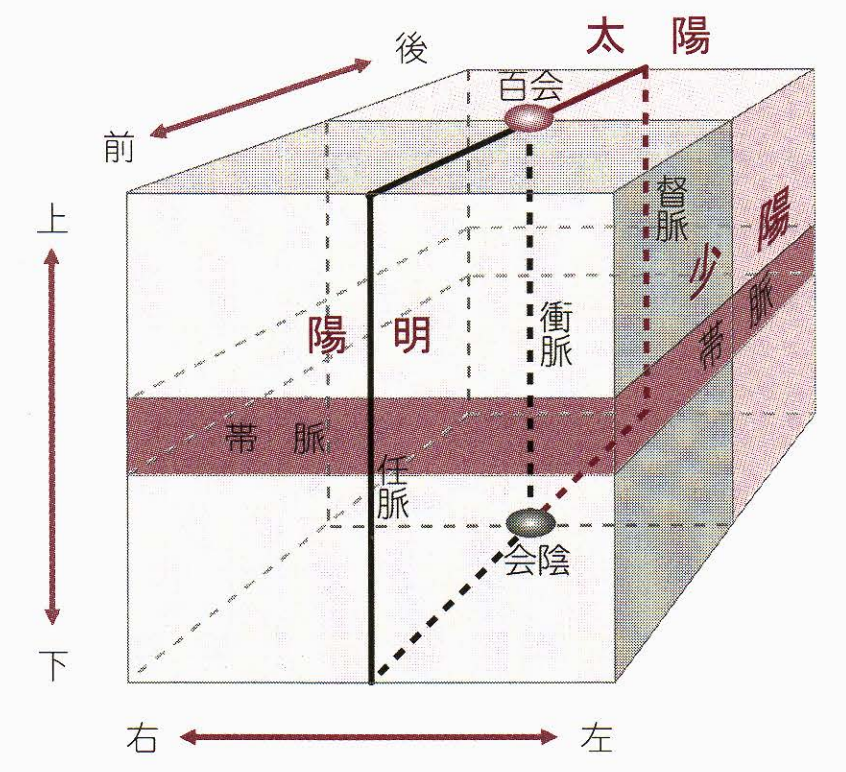

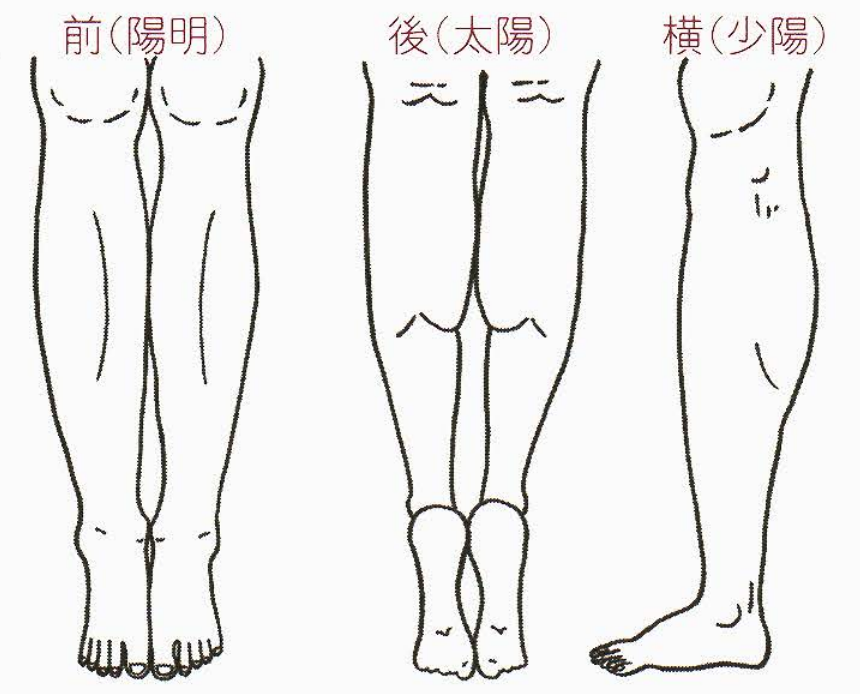

空間 下横

空間論では、

前が陽明

後が太陽

横が少陽

となっています。

足臨泣は、足少陽胆経で、下に位置するので、空間診としては、下横の反応が出ます。

空間論では、百会、臍、懸枢を使って空間的気の偏在を診断します。

もし、百会左、臍左下、懸枢左下に反応があれば、弁証を踏また上で、左足臨泣に処置するととても良く効きます。

主治

主治、足臨泣の効能です。

まず代表的なのが、駆瘀血の作用があって、気滞血瘀の病を治す ということです。

ここに書いてあるような、瘀血の所見がいくつか揃っていて、弁証が合っていれば、足臨泣で駆瘀血してあげると良く効きます。

胆経腰痛などの経絡経筋病にも良く効くと書かれています。

『霊枢』には、

「滎穴と腧穴は経絡経筋の病を治すのが得意なツボですよ」

と書かれています。

先程、五腧穴のところでも説明した通り、足臨泣は兪穴なので、足少陽胆経の経絡経筋病を治すのが得意なツボなのです。